新闻详细

污水处理从达标排放到资源循环的全链条升级

发布时间:

2025-07-14 15:54

在生态环境保护与可持续发展战略的双重驱动下,污水处理已从单纯的 “污染治理” 向 “资源再生” 转型。数据显示,我国每年污水处理量超 600 亿吨,若将这些污水全部再生利用,可满足全国 15% 的工业用水需求。本文将从处理标准体系、核心技术突破、产业链协同发展三个维度,解析污水处理行业的专业化升级路径,为行业实践提供系统性参考。

一、污水处理标准体系的演进与实践

污水处理标准是行业发展的 “指挥棒”,我国已构建起覆盖城镇污水、工业废水、农村污水的多层次标准体系,推动处理效果从 “基本达标” 向 “优质循环” 跨越。

城镇污水处理执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918 - 2002),其中一级 A 标准要求 COD(化学需氧量)≤50mg/L、氨氮≤5mg/L,部分重点区域已实施更严格的地方标准。例如,北京、上海等地对城镇污水处理厂出水的总氮、总磷指标提出了更高要求,倒逼处理工艺升级。工业废水则根据行业特性执行分类标准,如《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》(GB27631 - 2011)针对酿酒行业的高浓度有机废水,规定了严格的排放限值,推动企业采用 “预处理 + 厌氧 + 好氧” 的组合工艺。

农村污水处理标准呈现 “因地制宜” 的特点。针对经济发达地区的农村集中居住区,多参照城镇污水处理厂标准;而对于偏远地区,则采用《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(GB18918 - 2002 延伸标准),允许根据当地水环境容量适当放宽指标,重点控制 COD、悬浮物等基础污染因子。这种差异化标准体系,既保证了环境安全,又降低了农村污水治理的经济门槛。

标准升级推动了处理技术的迭代。以总磷去除为例,传统活性污泥法难以稳定达标,而生物除磷与化学除磷相结合的工艺(如 Phostrip 工艺)可将总磷浓度控制在 0.5mg/L 以下,满足重点区域的排放要求。同时,再生水利用标准的完善(如《城市污水再生利用工业用水水质》GB/T19923 - 2005),为污水资源化提供了明确的质量依据。

二、核心处理技术的创新突破与应用场景

污水处理技术的创新围绕 “高效、低碳、低成本” 三大目标展开,形成了物理化学法、生物法、膜分离法等多技术协同的解决方案。

生物处理技术仍是主流且不断升级。传统活性污泥法通过引入 “精准曝气”“分段进水” 等优化手段,能耗降低 20% - 30%;厌氧氨氧化技术(ANAMMOX)无需曝气和外加碳源,将氨氮直接转化为氮气,能耗仅为传统脱氮工艺的 1/5,污泥产量减少 90%,已在市政污水处理厂提标改造中大规模应用。针对低温、高盐等特殊水质,耐冷菌、嗜盐菌的筛选与驯化技术取得突破,使北方地区冬季污水处理效率提升 15% 以上。

膜分离技术进入 “高通量、低污染” 时代。新型超滤膜(如 PVDF 材质)通过改良膜孔结构,抗污染能力提升 40%,使用寿命延长至 5 年以上;纳滤膜在工业废水回用中表现突出,如电子行业采用纳滤技术处理高盐废水,水回用率达 80% 以上,同时实现盐分的浓缩回收。膜生物反应器(MBR)将膜分离与生物处理结合,出水浊度≤0.1NTU,可直接作为中水回用,在小区、酒店等场景应用广泛。

高级氧化技术成为难降解污染物的 “克星”。臭氧 - 生物活性炭联用工艺(O₃ - BAC)能有效去除水中的微量有机污染物(如农药残留、内分泌干扰物),在饮用水源地保护工程中发挥关键作用;电催化氧化技术通过电极产生羟基自由基,可快速降解制药废水、化工废水中的顽固性有机物,COD 去除率超 90%,且无二次污染。

三、污水处理产业链的协同与价值挖掘

污水处理行业已形成 “设备制造 - 工程建设 - 运营服务 - 资源回收” 的完整产业链,各环节协同发展推动行业价值最大化。

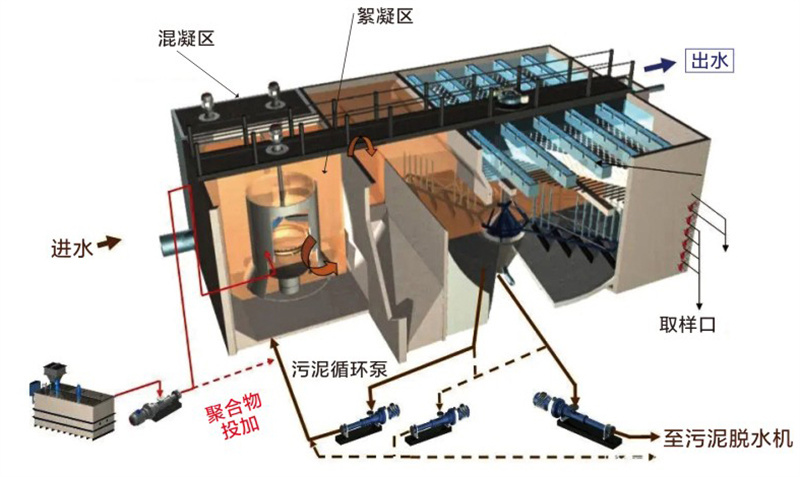

设备制造领域呈现 “智能化、大型化” 趋势。潜水曝气机、污泥脱水机等核心设备通过植入传感器,可实时监测运行状态,实现预测性维护;一体化污水处理设备集成度不断提高,如处理量 500m³/d 的设备占地面积较传统工艺减少 60%,安装周期缩短至 15 天,特别适合应急污水处理场景。

运营服务向 “专业化、数字化” 转型。第三方运营企业通过规模化管理降低成本,如某环保集团运营 50 座乡镇污水处理站,通过集中采购药剂、远程运维,单位处理成本降至 0.8 元 /m³;数字孪生技术在大型污水处理厂的应用,可模拟不同进水负荷下的处理效果,优化运行参数,使能耗降低 10% - 15%。

资源回收创造 “环保 + 经济” 双重价值。污泥处理从 “填埋为主” 转向 “资源化利用”,通过厌氧消化产生的沼气可用于发电,每吨污泥产气量达 150 - 200m³;污泥高温好氧发酵生产的有机肥,在农业种植中应用面积超 100 万亩,实现 “变废为肥”。污水处理厂产生的中水已广泛用于城市绿化、道路清扫、工业冷却,北京、深圳等城市中水利用率已超 30%,缓解了水资源短缺压力。

四、行业发展面临的挑战与应对策略

尽管污水处理行业取得显著进展,但仍面临技术瓶颈、成本压力、区域不平衡等挑战。技术层面,低温低浊水处理、高浓度盐废水资源化等难题尚未完全攻克,需要加大研发投入,建立 “产学研用” 协同创新机制;成本方面,农村污水处理单厂规模小、运维成本高,可通过 “以奖代补” 政策引导社会资本参与,同时推广太阳能驱动的微动力处理技术,降低能耗支出。

区域发展不平衡问题需通过 “精准施策” 解决。东部地区应重点推进污水处理厂的智能化改造和再生水利用管网建设;中西部地区需加快县城污水处理设施补短板,提高收集率;农村地区则推广 “集中 + 分散” 的处理模式,优先采用人工湿地、氧化塘等低成本技术。

污水处理行业的升级不仅是环保要求的体现,更是推动 “双碳” 目标实现的重要路径。随着技术创新与产业链协同的深化,污水处理将真正实现从 “环境负担” 到 “资源宝库” 的转变,为生态文明建设注入持久动力。