新闻详细

城市污水处理在管网优化、应急管控与智慧化升级实践

发布时间:

2025-08-04 16:04

城市污水处理系统是保障水环境安全的最后一道防线,其效能发挥不仅取决于处理厂的净化能力,更依赖管网收集的完整性、应急响应的及时性与智慧管理的精准性。随着城市化进程加速与极端天气频发,传统 “重厂轻网”“重常态轻应急” 的管理模式已难以适应复杂环境下的治理需求。本文从污水管网优化、应急处理体系构建、智慧化技术应用三个维度,系统阐述现代城市污水处理的全链条解决方案。

一、污水管网系统的优化与改造技术

污水管网作为污水处理系统的 “动脉”,其输送效率与收集率直接决定终端处理效果。我国城市污水管网平均漏损率达 15%-20%,部分老旧城区甚至超过 30%,通过系统化改造可显著提升污水收集效能。

管网诊断与修复技术体系

精准定位管网缺陷是改造的前提,CCTV 管道检测机器人(分辨率≥200 万像素)可实现管径 100-2000mm 管道的全断面检测,识别破裂、变形、沉积等缺陷,某城市通过对 500 公里管网的检测,发现结构性缺陷点 320 处,功能性缺陷点 580 处,为改造提供精准依据。管道潜望镜(检测距离 30-50 米)适合检查井内快速排查,配合声呐检测仪可识别管道内淤积情况(淤积厚度≥50mm 需清理),某新区采用 “CCTV + 声呐” 联合检测,管道状况评估准确率提升至 95%。

非开挖修复技术避免传统开挖带来的交通干扰,紫外光固化修复(UV-CIPP)通过将浸有树脂的软管拉入破损管道,紫外光照射固化形成新内衬(厚度 3-15mm),适用于管径 150-1600mm 的管道,修复后耐压强度≥1.0MPa,某老城区采用该技术修复 20 公里破损管网,工期缩短 60%,综合成本降低 30%。点状修复技术(如气囊法)针对局部破损点(直径≤300mm)进行修复,单处修复时间≤2 小时,某商业区通过点状修复,解决了 30 处管道渗漏问题,周边地下水污染风险降低 70%。

合流制管网的溢流污染控制

我国约 40% 的城市仍采用合流制管网,雨季溢流污染(CSO)是水体黑臭的主要成因之一,需通过 “截流 + 调蓄 + 处理” 组合技术控制。截流倍数(n0)的合理选择是关键,根据受纳水体功能,n0 宜采用 3-5(重点保护区取高值),某城市将截流倍数从 1 提升至 3,雨季溢流频次减少 60%。调蓄池建设需匹配溢流总量,某市中心区建设 5000m³ 调蓄池,可暂存前 20 分钟初期雨水(污染负荷占 60%),雨后送入处理厂处理,溢流污染负荷削减 50%。

初期雨水处理技术需适应水质波动大的特点,“快速沉淀池 + 滤布滤池” 组合工艺可在 30 分钟内完成处理,SS 去除率≥80%,COD 去除率≥40%,某城市的调蓄池配套处理系统,处理规模 2000m³/d,出水 COD≤100mg/L,直接排入城市河道。智能截流井通过雨量计与液位计联动控制闸门,晴天时污水全量进入管网,雨天时超标污水进入调蓄池,某试点项目通过智能控制,截流效率提升 25%,减少了处理厂的冲击负荷。

管网系统的水力优化设计

管网水力计算需确保流速在 0.6-1.0m/s(避免淤积与冲刷),充满度控制在 0.5-0.7(保留空气流通空间),某新城管网设计通过 EPANET 软件模拟,优化管径与坡度,使 90% 管段流速达标,运行 5 年未发生淤积。检查井设置需满足养护需求,间距控制在 50-100 米(污水管),井深≤6 米(便于清淤设备操作),某项目通过优化检查井布局,清淤效率提升 40%,养护成本降低 20%。

分区收集系统可提高污水浓度,工业废水与生活污水分区输送(避免工业废水稀释生活污水),某工业园区采用分区管网,生活污水 COD 从 300mg/L 提升至 450mg/L,生化处理效率提升 15%。管网智慧调度系统通过水力模型实时优化水泵运行,某城市污水处理厂的进厂管网系统,通过调度 3 座中途泵站,使进厂流量波动控制在 ±10% 以内,避免了处理厂的冲击负荷。

二、城市污水处理的应急管控体系

极端天气、设备故障、水质突变等突发情况可能导致污水处理系统失效,建立 “预防 - 监测 - 处置 - 恢复” 的应急管控体系,是保障水环境安全的关键。

进水水质突变的应急处理

工业废水偷排、管网混接可能导致进水水质剧烈变化(如 pH≤5 或≥10,COD 突增 50% 以上),需设置多级应急防控。预处理单元增设应急调节池(容积≥日处理量的 1/5),可暂存超标污水,某化工园区污水处理厂的 5000m³ 应急池,在一次进水 pH 骤降至 3.5 时发挥缓冲作用,为后续处理争取调整时间。在线监测系统需覆盖关键水质指标(pH、COD、氨氮、重金属等),监测频率≥1 次 / 5 分钟,超标时自动报警并启动应急预案,某处理厂通过该系统,成功拦截 3 次重金属超标污水(Ni²+ 浓度达 5mg/L)。

应急处理药剂储备是关键,针对酸性废水储备 NaOH(浓度 30%),碱性废水储备 H₂SO₄(浓度 98%),重金属废水储备硫化钠(浓度 10%),某处理厂的药剂储备量满足 3 天应急处理需求,确保 pH 可快速调节至 6-9。强化预处理工艺(如增加混凝沉淀池)可应对 SS 与部分重金属超标,某城市污水处理厂在雨季前启用备用混凝系统,使进水 SS 从 500mg/L 降至 200mg/L 以下,保障后续生化处理稳定。

设备故障的应急保障机制

关键设备(如曝气风机、污泥泵)故障可能导致处理系统瘫痪,需建立 “一用一备” 或 “两用一备” 配置,曝气风机备用率≥100%,污泥泵备用率≥50%,某 10 万吨 / 天处理厂的备用风机在主风机故障时 3 分钟内启动,未影响生化处理。设备故障预警系统通过振动、温度、电流等参数监测,提前 1-3 天预测故障,某厂的水泵预测性维护系统,使非计划停机时间减少 70%。

应急供电系统确保停电时关键设备运行,柴油发电机的供电能力需覆盖基本处理负荷(至少保证预处理与曝气系统),连续供电时间≥72 小时,某处理厂在台风导致停电后,柴油发电机保障了核心系统运行,避免了污水直排。临时处理设施(如移动一体化处理设备)可应对处理厂大修期间的污水处置,某城市备有 2 套 5000m³/d 移动处理设备,采用 “混凝 + 膜过滤” 工艺,出水 COD≤100mg/L,确保检修期间污水达标排放。

极端天气的应对策略

暴雨可能导致管网满溢与处理厂进水超量,需通过 “源头减排 + 管网疏导 + 厂内调控” 综合应对。厂内设置超越管(需环保部门批准),在进水超设计流量 30% 时,部分污水经预处理后超越至深度处理单元,某处理厂通过该措施,在日进水量超设计值 40% 时仍保持出水达标。雨水管网与污水管网的连通阀可在紧急时开启(限短时),分流部分污水至雨水管网(需有后续处理措施),某城市在暴雨期间短时开启连通阀,使污水管网溢流减少 40%。

低温(≤10℃)会降低微生物活性,需采取保温与加热措施,生化池池体保温层厚度≥100mm,曝气系统采用鼓风预热(将空气加热至 15-20℃),某北方城市处理厂通过冬季保温,COD 去除率维持在 85% 以上(较未保温时提升 15%)。高温(≥35℃)易导致溶解氧降低与污泥膨胀,需增加曝气强度(DO 维持在 3-4mg/L),投加消泡剂(如聚醚类)控制泡沫,某南方城市处理厂在夏季通过这些措施,污泥 SVI 值稳定在 100-150mL/g,避免了污泥膨胀。

三、城市污水处理的智慧化升级路径

智慧化是提升污水处理效率、降低运行成本的必然趋势,通过 “感知 - 分析 - 决策 - 执行” 的闭环管理,实现全流程的精准调控与优化。

全要素感知系统的构建

传感器是智慧化的 “神经末梢”,需覆盖水质、工艺、设备、环境等全要素。水质传感器实时监测进水 COD(0-2000mg/L)、氨氮(0-100mg/L)、DO(0-10mg/L)等参数,精度误差≤5%,某处理厂的进水 COD 在线监测系统,数据与实验室分析的偏差≤3%;设备传感器监测水泵电流(0-500A)、风机风压(0-100kPa)、电机温度(0-100℃)等,某厂通过振动传感器提前发现曝气风机轴承磨损,避免了设备损坏。

物联网(IoT)平台实现传感器数据的汇聚传输,采用 LoRa 或 NB-IoT 技术(传输距离 1-10 公里),数据上传频率 1-5 分钟 / 次,某城市污水处理系统的 IoT 网络,覆盖 20 座处理厂与 500 公里管网,数据传输成功率≥99%。视频监控系统(高清摄像头,夜视距离≥50 米)实现关键区域(格栅间、曝气池、出水口)的可视化监控,某处理厂通过 AI 视频分析,自动识别格栅机卡堵情况,响应时间从 30 分钟缩短至 5 分钟。

智能决策系统的核心算法

水力模型模拟管网与处理厂的水流状态,SWMM 模型可预测管网溢流风险(精度≥80%),某城市通过模型预测,提前 24 小时做好暴雨应对准备,减少溢流 30%;活性污泥模型(ASM3)优化生化反应参数,某处理厂应用该模型,将曝气能耗降低 18%,同时总氮去除率提升 10%。

AI 算法实现参数的自优化,基于深度学习的进水水质预测模型(预测精度≥90%)可提前 6-12 小时预测进水变化,某处理厂通过该模型,提前调整药剂投加量,在进水 COD 突增时仍保持出水稳定;强化学习算法持续优化曝气策略,某项目通过 AI 控制,使 DO 波动范围从 ±0.5mg/L 缩小至 ±0.2mg/L,氨氮去除率稳定性提升 20%。数字孪生系统构建处理厂的虚拟镜像,实时映射物理实体的运行状态,某新区处理厂的数字孪生平台,可模拟不同运行方案的效果,为工艺调整提供科学依据。

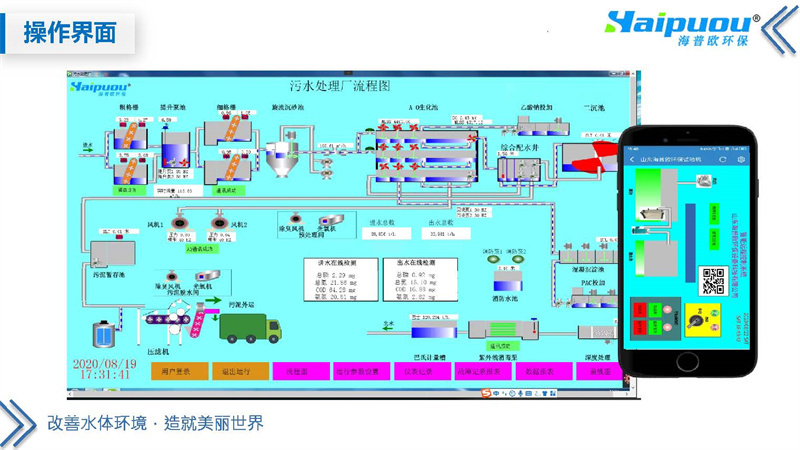

智慧运维与管理平台

移动端运维系统实现任务派发与数据查询,运维人员通过 APP 接收巡检任务(包含设备位置、检查项),现场上传数据与照片,某处理厂通过该系统,巡检效率提升 40%,漏检率降至 0%。设备管理系统(CMMS)记录设备全生命周期数据,自动生成保养计划(如曝气器每 3 个月检查一次),某集团企业通过该系统,设备平均故障间隔(MTBF)延长 50%,维护成本降低 25%。

能耗与成本分析系统实时统计吨水电耗(kWh / 吨)、药耗(元 / 吨)、人工费(元 / 吨),某处理厂通过该系统发现污泥脱水环节能耗偏高,经优化后吨泥处理能耗降低 20%。智慧管理平台实现多厂协同调度,某城市群的污水处理智慧平台,可根据各厂负荷情况调剂污泥处置任务,使区域污泥运输成本降低 15%。

城市污水处理系统的智慧化升级不是简单的技术叠加,而是通过数据驱动实现管理模式的变革。未来,随着 5G、边缘计算、数字孪生等技术的深入应用,污水处理系统将实现 “状态全面感知、趋势精准预测、决策智能优化、运营高效协同” 的目标。对于城市管理者而言,需制定智慧化发展规划,分阶段推进感知设备改造、数据平台建设与智能算法应用,同时注重人才培养(既懂污水处理又懂信息技术的复合型人才),才能充分发挥智慧化的效益,构建更高效、更可靠、更低碳的城市污水处理体系。

城市污水处理

上一页

上一页