新闻详细

污水一体化处理设备在技术升级与场景适配的创新实践

发布时间:

2025-08-13 15:09

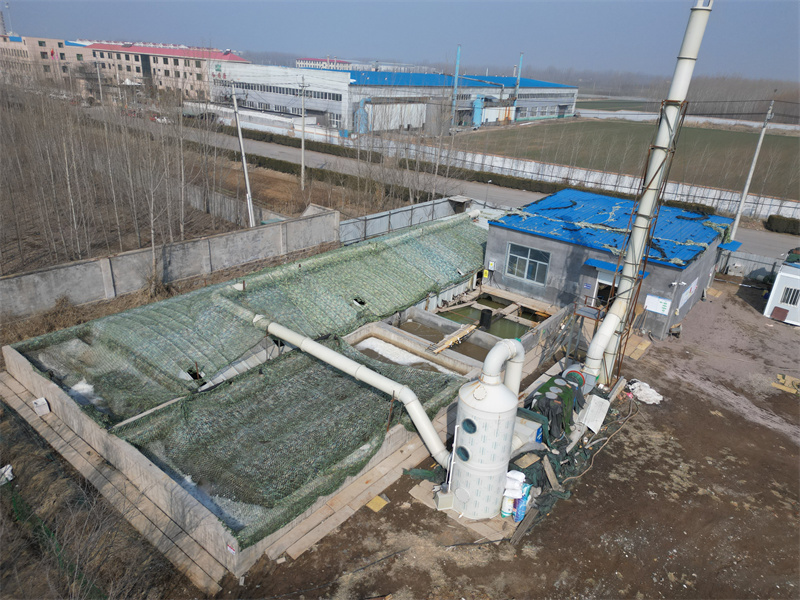

在污水处理需求日益多元化的今天,污水一体化处理设备已从 “简单集成” 迈向 “智能协同”,其技术迭代速度与场景适配能力成为衡量设备价值的核心指标。与传统污水处理系统相比,新一代污水一体化处理设备通过工艺优化、智能控制与模块化设计,不仅能高效去除污染物,更能适应复杂水质波动、降低运维成本、实现资源回收,为城市边缘区、乡镇农村、特色工业园区等场景提供了更具性价比的污水处理方案。

一、技术升级:从单一工艺到多技术协同

污水一体化处理设备的技术突破,体现在对传统工艺的革新与跨技术领域的融合,形成更高效的净化体系。

工艺组合的精准化是核心突破点。针对生活污水中氮磷去除难题,设备采用 “改良 A²/O + 化学辅助除磷” 复合工艺:厌氧段通过释磷菌释放磷,缺氧段反硝化细菌将硝酸盐转化为氮气,好氧段硝化菌降解有机物并吸收磷,三级协同使总氮去除率提升至 85% 以上;当进水总磷浓度超 10mg/L 时,自动启动化学除磷单元(投加聚合硫酸铁),通过 “生化 + 化学” 双重作用,总磷稳定控制在 0.5mg/L 以下,满足一级 A 排放标准。对于工业废水的复杂性,设备采用 “预处理 + 主处理 + 深度处理” 的阶梯式工艺:预处理针对特征污染物(如含油废水用 “隔油 + 气浮”,酸洗废水用 “中和 + 沉淀”),主处理用生化工艺降解有机物,深度处理用超滤或纳滤膜把关,确保不同行业废水稳定达标。

膜技术的应用深化拓展了处理边界。MBR 工艺在一体化设备中的应用实现三大升级:采用抗污染型 PVDF 膜(接触角≤65°),通过亲水性改性减少有机物吸附,膜污染周期延长至 30-60 天(传统膜为 15-30 天);开发 “错流过滤 + 脉冲曝气” 清洗技术,通过周期性大流量冲洗(流速 2-3m/s),膜通量恢复率保持在 90% 以上;膜组件与生物反应器的集成度提升,膜池占地面积较传统设计减少 20%,一套处理量 100 吨 / 天的 MBR 一体化设备,膜池面积仅需 15 平方米。此外,DTRO(碟管式反渗透)技术被引入高盐废水处理,在一体化设备中实现 “零排放”,某化工园区的小型装置通过 DTRO 处理,浓水含盐量达 20% 以上,可直接蒸发结晶,淡水回用率≥80%。

智能化控制系统实现精准运维。设备搭载 “五维感知系统”:进水端监测流量、COD、pH;生化段监测溶解氧、污泥浓度、ORP;沉淀段监测泥水界面;出水端监测 COD、氨氮、总磷;设备状态监测电压、电流、设备温度。这些数据通过 PLC 系统分析后,自动生成优化指令:当进水 COD 突增时,增加曝气量(溶解氧从 2mg/L 升至 3mg/L);污泥浓度过高时,自动排放剩余污泥;pH 异常时,启动酸碱投加系统。管理人员通过手机 APP 即可查看实时数据、接收报警信息(如 “膜污染超标”),甚至远程调整参数,运维效率提升 60%,人工成本降低 50%。

二、场景适配:从通用设计到定制化解决方案

污水一体化处理设备的广泛应用,源于其能根据不同场景的 “水质特性、空间限制、回用需求” 提供定制方案。

城市边缘区的紧凑化设计。针对城市新建片区(如城中村改造、新区配套)的空间限制,设备采用 “地埋式 + 立体布局”:箱体埋深 2-3 米,顶部覆土绿化或作为停车场,地面无设备外露;内部采用分层设计,上层为设备间(风机、控制柜),下层为处理单元(调节池、生化池),处理量 500 吨 / 天的设备,占地面积仅 300 平方米(传统系统需 1000 平方米)。同时,设备具备 “错峰运行” 能力,适应城市生活污水的昼夜波动(白天流量是夜间的 2-3 倍),通过调节池蓄水与生化池间歇运行,确保 24 小时出水稳定。

农村地区的轻量化运维。农村缺乏专业运维人员,设备需 “简单化、易操作”:采用 “无动力 / 微动力” 工艺,如 “厌氧池 + 人工湿地” 一体化设备,无需电力驱动,仅通过微生物与植物协同作用处理污水,适合 50 人以下的小村庄,运维仅需定期清理湿地杂草;对于联村项目(300-500 人),设备配备 “傻瓜式控制柜”,界面仅显示 “运行 / 停止”“故障” 按钮,村民经 1 小时培训即可操作,故障时自动发送短信至乡镇管理员,附近服务站 24 小时内到场维修。此外,设备材质选用玻璃钢(FRP),耐受农村潮湿环境,寿命达 20 年以上,且重量轻(50 吨 / 天的设备约 10 吨),适合乡村道路运输。

特色工业园区的专业化配置。针对食品工业园的高有机物废水,设备强化 “水解酸化 + 接触氧化” 工艺,水解酸化池采用弹性填料(比表面积 200m²/m³),将大分子有机物分解为小分子,提高可生化性;接触氧化池溶解氧控制在 2-4mg/L,COD 去除率≥95%。对于电子工业园的含重金属废水,设备集成 “化学沉淀 + 重金属捕捉” 单元,通过投加硫化钠与重金属捕捉剂(如 DTCR),铜、镍等重金属去除率≥99%,出水浓度≤0.1mg/L。设备还具备 “应急处理” 功能,当园区突发泄漏时,可快速切换至 “高负荷模式”,处理量临时提升 30%,避免污染扩散。

景区与度假区的景观化融合。为避免设备影响景区美观,采用 “景观式一体化设计”:设备箱体外观仿岩石、仿木材质,与周边自然景观协调;曝气系统选用低噪音风机(噪音≤55 分贝),运行时无明显声响;处理后的清水流入景观水池,养殖观赏鱼(如锦鲤),形成 “污水净化 - 景观观赏” 的良性循环。某 5A 级景区的设备处理量 200 吨 / 天,外观设计为 “假山” 造型,游客难以察觉是污水处理设施,既解决了污水问题,又保护了景区风貌。

三、选型决策:从价格导向到全周期价值

选择污水一体化处理设备,需建立 “投资 - 运行 - 维护 - 回收” 的全周期评估模型,避免 “低价陷阱”。

技术匹配度的量化验证。要求厂家提供 “污染物去除效能曲线”,即不同进水浓度下的实际去除率(如 COD 从 500mg/L 到 3000mg/L 的去除率变化),确保在设计进水浓度波动范围内,设备仍能达标;对于工业废水,需进行 “小试验证”,厂家用实际污水在小型装置中(处理量 50L/h)连续运行 7 天,出具小试报告,证明工艺可行性;考察同类型项目的运行数据(至少 3 个案例,运行满 1 年),重点关注 “实际运行成本”(如吨水电耗、药剂消耗)与 “故障次数”,某电子厂的案例显示,优质设备的吨水成本比劣质设备低 0.5 元,10 年累计节省 50 万元。

设备材质的耐久性评估。箱体材质需根据环境选择:地上式设备可选碳钢(内外防腐,涂层厚度≥200μm);地埋式设备推荐玻璃钢(FRP,厚度≥10mm)或 304 不锈钢(厚度≥3mm),玻璃钢需检测巴氏硬度≥40,不锈钢需提供材质证明(Ni 含量≥8%);接触高盐废水时,需升级为 316L 不锈钢(耐点蚀当量 PREN≥40)。要求厂家提供材质检测报告,并承诺箱体漏水保修 5 年(非人为损坏)。

运维保障能力的深度考察。厂家需在项目所在地 500 公里内设有服务站,配备 2 名以上专职工程师(具备 3 年以上经验),承诺 2 小时内响应、24 小时内到场;提供 “易损件清单” 及价格(如曝气头、膜组件、传感器),确保后期采购便利;培训买方 2-3 名操作人员,提供详细的《运维手册》(含故障排除流程图);对于重要项目,可签订 “运维外包协议”(费用通常为设备总价的 5%-8%/ 年),由厂家负责终身维护。

政策合规的前瞻性考量。设备设计需符合最新环保标准(如《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002 的 2025 年修改单),预留升级空间;若项目可能申报 “环保示范工程”,设备需具备 “低碳认证”(如单位水耗≤0.8kW・h/m³);了解地方政府对一体化设备的补贴政策(如部分省份补贴 30%),选择纳入补贴目录的设备型号,降低初期投资。

污水一体化处理设备的选择,本质是选择 “长期环保合作伙伴”。优质设备能在 15 年的使用寿命内,稳定处理污水、降低运维麻烦、创造资源价值,而劣质设备可能在 3-5 年内频繁故障、超标排放,最终付出更高的整改成本。对于决策者而言,花 1-3 个月时间深入考察厂家、验证技术、核算成本,远比后期 “救火式” 运维更有价值。未来,随着 “双碳” 目标与循环经济的推进,那些具备资源回收、低碳运行、智能管理的污水一体化处理设备,将成为污水处理领域的主流选择,为各类场景提供可持续的环保解决方案。

污水一体化处理设备