新闻详细

污水处理从收集到排放的科学处理方案的全流程技术解析

发布时间:

2025-10-21 14:48

随着工业发展与城市化进程加速,污水排放量持续攀升,若未经妥善处理直接排放,将严重污染水资源、破坏生态平衡。科学的污水处理不仅是环境保护的核心环节,更是实现可持续发展的关键举措。本文将从污水分类、处理流程、核心技术及行业趋势四个维度,全面拆解污水处理的专业方案,为相关企业与从业者提供系统性参考。

一、污水的分类与核心污染物解析

明确污水类型是制定处理方案的前提,不同来源的污水在污染物成分、浓度上差异显著,需针对性设计处理流程。

1. 生活污水

来源:居民日常生活产生的废水,包括厨房排水、卫生间排水、洗涤废水等。

核心污染物:以有机物为主,如蛋白质、碳水化合物、脂肪等,同时含有悬浮物(SS)、氮(N)、磷(P)及少量微生物。

处理难点:有机物浓度波动较小,但水量随生活作息变化明显,需适应间歇性排放特点。

2. 工业污水

来源:工业生产过程中产生的废水,如化工、印染、电镀、食品加工等行业排放的废水。

核心污染物:成分复杂,含特定行业特征污染物,例如化工污水含重金属、有毒有机物,印染污水含染料、助剂,电镀污水含铬、镍等重金属离子。

处理难点:污染物浓度高、毒性强,部分污染物难以生物降解,需结合化学、物理手段预处理。

3. 农业污水

来源:农业生产中的农田排水、畜禽养殖废水、水产养殖废水等。

核心污染物:化肥残留导致的高氮磷,畜禽养殖废水含高浓度有机物、病原体,农田排水含农药残留。

处理难点:排放分散、面广量大,难以集中收集处理,需结合生态处理技术。

二、污水处理全流程:三级处理体系详解

污水处理需遵循 “预处理 - 一级处理 - 二级处理 - 三级处理 - 深度处理” 的递进流程,确保污染物逐步去除,最终达到排放标准。

1. 预处理:去除粗大杂质,保护后续设备

预处理是污水进入正式处理系统的第一步,核心目标是去除易损坏设备的杂质,降低后续处理负荷。

主要工艺:

格栅过滤:通过粗格栅(栅间距 50-100mm)和细格栅(栅间距 10-20mm),拦截污水中的树枝、塑料袋、石块等粗大悬浮物。

沉砂池:利用重力沉降原理,去除污水中密度较大的砂粒、砾石,避免其磨损水泵、堵塞管道。常见类型包括平流式沉砂池、旋流式沉砂池。

2. 一级处理:物理分离,去除悬浮污染物

一级处理为物理处理阶段,主要去除污水中的悬浮固体和部分漂浮物,降低污水浊度。

核心工艺:平流式沉淀池、竖流式沉淀池。污水在沉淀池中停留 1-2 小时,通过重力作用使悬浮物沉降至池底,形成污泥,上清液进入二级处理阶段。

处理效果:可去除 60%-70% 的悬浮物(SS),但对有机物(COD)的去除率仅为 20%-30%,无法直接达标排放。

3. 二级处理:生物降解,去除有机污染物

二级处理是污水净化的核心环节,通过微生物的代谢作用,将污水中的有机物分解为无害的二氧化碳和水,同时去除部分氮磷。

主流工艺:

活性污泥法:将曝气池与沉淀池结合,向曝气池通入空气,培养活性污泥(含大量微生物),微生物吸附、分解有机物,随后在沉淀池实现污泥与水的分离。常见变种包括 A/O 工艺(缺氧 - 好氧,脱氮)、A²/O 工艺(厌氧 - 缺氧 - 好氧,同步脱氮除磷)。

生物膜法:利用载体(如生物滤料、生物转盘)表面形成的生物膜(微生物群落)处理污水,污水流经载体时,有机物被生物膜吸附降解。适用于水量较小、水质波动大的场景。

处理效果:可去除 80%-90% 的有机物(COD、BOD),悬浮物去除率达 90% 以上,出水基本满足市政污水排放标准的基础要求。

4. 三级处理与深度处理:去除难降解污染物,实现中水回用

针对排放标准较高或需中水回用的场景,需在二级处理后增加三级处理与深度处理,去除剩余的氮磷、重金属、微量有机物等。

常见工艺:

化学除磷:投加聚合氯化铝(PAC)、聚合硫酸铁(PFS)等药剂,与污水中的磷反应生成沉淀物,通过沉淀去除。

深度过滤:采用石英砂过滤、活性炭过滤、膜过滤(超滤、反渗透)等技术,去除水中残留的悬浮物、胶体、微量有机物。

消毒处理:通过紫外线消毒、二氧化氯消毒、臭氧消毒等方式,杀灭污水中的细菌、病毒,确保出水生物安全性。

应用场景:工业循环用水、市政绿化用水、居民冲厕用水等中水回用场景,或排放标准严格的流域(如饮用水源地周边)。

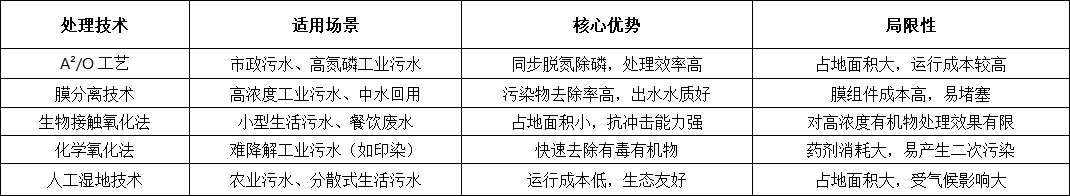

三、污水处理核心技术对比与选型建议

不同污水类型需匹配不同处理技术,以下为常见技术的适用场景、优势及局限性对比,帮助企业科学选型。

选型原则:

优先匹配水质特征:高浓度有机物污水优先选生物处理技术,含重金属污水需先进行化学沉淀预处理。

结合排放标准:若需中水回用,需包含膜过滤、消毒等深度处理工艺;若仅需达标排放,二级处理 + 简单消毒即可。

考虑经济性:小型项目(如乡村生活污水)可选用人工湿地、生物接触氧化法,大型市政污水厂宜选 A²/O、MBR(膜生物反应器)等高效技术。

四、污水处理行业趋势:智能化、低碳化、资源化

随着环保政策趋严与技术升级,污水处理行业正朝着智能化、低碳化、资源化方向发展,以下为三大核心趋势解析。

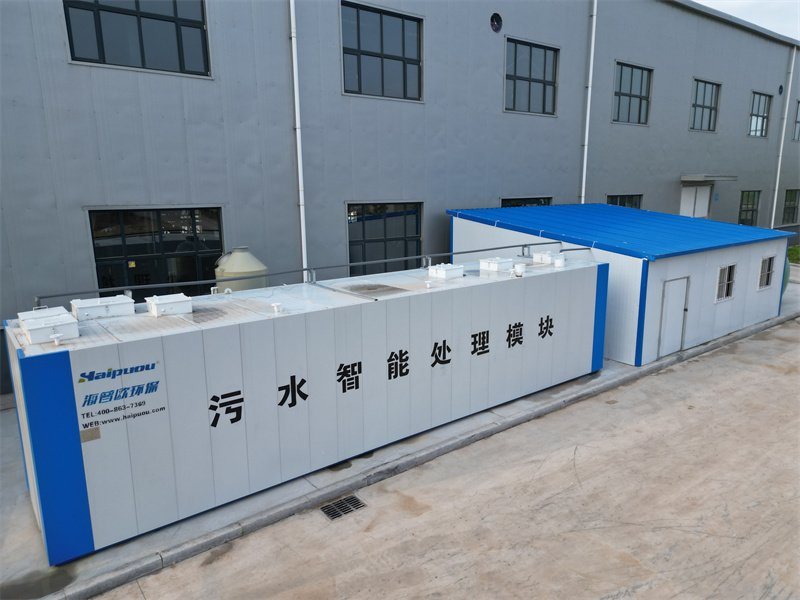

1. 智能化运维:提升处理效率,降低运营成本

通过物联网(IoT)、大数据、人工智能(AI)技术,实现污水处理全流程监控与智能调控。

应用场景:

智能曝气控制:通过传感器实时监测溶解氧(DO)浓度,AI 算法自动调节曝气量,降低能耗。

污泥浓度实时监控:通过在线监测设备实时掌握活性污泥浓度,避免因污泥过多或过少影响处理效果。

故障预警:通过设备运行数据(如水泵电流、沉淀池水位)分析,提前预警设备故障,减少停机时间。

2. 低碳化处理:减少能耗与碳排放

污水处理过程中曝气、污泥处理等环节能耗较高,低碳化技术成为行业重点研发方向。

关键技术:

厌氧消化产沼气:将污水处理产生的污泥进行厌氧消化,产生沼气用于发电或供暖,实现能源回收。

节能设备应用:采用高效曝气风机、变频水泵等节能设备,降低运行能耗。

光伏供电:在污水厂厂区建设光伏电站,为处理系统提供清洁能源,减少化石能源消耗。

3. 资源化利用:变废为宝,实现循环经济

将污水处理过程中产生的污泥、中水转化为资源,提升行业经济价值。

主要方向:

污泥资源化:污泥经脱水、干化、焚烧后,可用于制作建筑材料(如砖、水泥),或作为有机肥原料(需去除重金属)。

中水回用:处理后的中水用于工业循环冷却、市政绿化、道路清洗等,替代新鲜水资源,缓解水资源短缺压力。

污染物回收:从工业污水中回收重金属(如铜、镍)、贵重金属,实现资源循环利用。

五、污水处理常见问题与解决方案

在实际处理过程中,常面临污泥膨胀、出水不达标、设备堵塞等问题,以下为针对性解决方案。

污泥膨胀问题:活性污泥沉降性能变差,导致沉淀池出水带泥。

原因:曝气不足、进水有机物浓度过高、pH 值异常。

解决方案:增加曝气量,调整进水负荷,投加氯化钙、氯化铁等药剂改善污泥沉降性。

出水 COD 超标:二级处理后 COD 仍高于排放标准。

原因:生物菌种活性低、进水冲击负荷大、溶解氧不足。

解决方案:投加高效菌种,优化曝气参数,在进水端设置调节池平衡水质水量。

膜组件堵塞:膜过滤系统通量下降,出水水量减少。

原因:预处理不彻底,水中悬浮物、胶体附着在膜表面。

解决方案:加强预处理(如增加活性炭过滤),定期进行膜清洗(化学清洗 + 物理清洗)。

污水处理是一项系统性工程,需结合污水类型、排放标准、经济成本综合制定方案,同时紧跟智能化、低碳化趋势,才能实现环境效益与经济效益的双赢。未来,随着技术不断升级,污水将从 “污染物” 逐步转变为 “可再生资源”,为水资源循环利用与生态保护提供有力支撑。

污水处理

上一页

上一页