新闻详细

生活污水处理一体化设备可破解分散污水治理痛点,构建高效治污新生态

发布时间:

2025-10-14 13:53

在我国水环境治理迈向 “精细化、全域化” 的新阶段,分散式生活污水(如农村散户污水、城乡结合部污水、小型商业体污水等)的无序排放,已成为制约水环境质量提升的关键瓶颈。传统集中式污水处理模式因管网覆盖成本高、运维响应慢、场景适配性差等问题,难以满足分散场景的治污需求。而生活污水处理一体化设备凭借 “集成化设计、低门槛运维、高适配性” 的核心优势,成为打通分散污水治理 “最后一公里” 的核心装备,推动治污模式从 “被动处理” 向 “主动防控” 转型。

一、生活污水处理一体化设备的技术内核:不止于 “集成”,更在于 “高效协同”

生活污水处理一体化设备的核心价值,并非简单将传统污水处理工艺 “拼接” 进箱体,而是通过工艺模块化重组、设备协同优化、智能控制系统嵌入,实现污水处理全流程的 “高效化、稳定化、低耗化”。其技术体系可从 “核心工艺模块” 与 “智能控制体系” 两大维度拆解:

(一)三大核心工艺模块:精准解决污染物去除难题

一体化设备的工艺设计围绕 “物理截留 - 生物降解 - 深度净化” 的科学逻辑展开,不同模块针对不同污染物特性,实现精准去除:

1.强化预处理模块:筑牢治污 “第一道防线”

预处理的核心目标是 “保护后续工艺稳定运行”,现代一体化设备已突破传统 “单一格栅” 的局限,形成针对性预处理方案:

针对农村污水 “泥沙多、杂质杂” 的特点,配置 “粗格栅(栅隙 10-20mm)+ 细格栅(栅隙 3-5mm)+ 沉砂池” 组合,可去除 90% 以上的大颗粒杂质与泥沙,避免磨损生物填料或堵塞管道;

针对餐饮类污水 “油脂含量高” 的问题,增加 “隔油池 + 气浮装置”,通过 “重力分离 + 微气泡吸附”,将油脂去除率提升至 95% 以上,防止油脂包裹生物膜影响降解效率;

针对污水 “水量波动大”(如景区旺季、社区早晚高峰)的情况,扩大调节池容积(设计停留时间 8-12 小时),并配备液位传感器,实现水量均衡调节,避免冲击后续生物工艺。

2.高效生物处理模块:污染物去除的 “核心引擎”

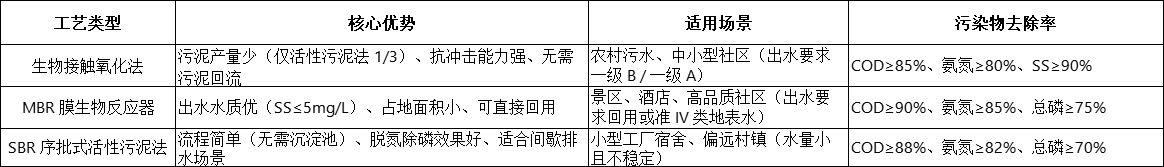

生物处理是去除 COD、BOD、氨氮、总磷等有机污染物的关键,主流技术已形成 “生物接触氧化法”“MBR 膜生物反应器”“SBR 序批式活性污泥法” 三大成熟路径,适配不同场景需求:  3.深度净化与消毒模块:保障出水 “安全达标”

3.深度净化与消毒模块:保障出水 “安全达标”

为满足不同排放或回用要求,一体化设备配备针对性深度处理单元:

若出水需排放至敏感水体(如河流、湖泊),增加 “石英砂过滤 + 活性炭吸附” 单元,进一步去除残余色度、异味与微量有机物,确保 COD≤30mg/L;

若出水需回用(如绿化、冲厕、工业冷却),采用 “MBR + 反渗透(RO)” 组合工艺,实现水质从 “一级 A” 到 “再生水” 的升级,回用率可达 70% 以上;

消毒环节采用 “紫外线消毒” 或 “次氯酸钠消毒”:紫外线消毒无化学残留,适合居民区、景区;次氯酸钠消毒杀菌持久,适合直接排放至自然水体,且可通过余氯传感器自动调控投加量(确保出水余氯 0.2-0.5mg/L)。

(二)智能控制体系:让设备 “会思考、能自主运行”

现代生活污水处理一体化设备已全面搭载 “PLC 智能控制系统 + 物联网平台”,实现从 “人工值守” 到 “无人运维” 的跨越:

实时监测:通过水质传感器(COD、氨氮、余氯)、流量传感器、液位传感器,实时采集关键运行数据,数据同步上传至云端平台,支持电脑端、手机端随时查看;

自动调控:当进水 COD 浓度超标时,系统自动增加曝气量(提升生物降解能力);当 MBR 膜通量下降(膜污染)时,自动启动在线清洗程序(柠檬酸 + 次氯酸钠交替清洗);当设备故障(如风机停机)时,立即触发声光报警并推送至运维人员手机;

数据追溯:系统自动存储 1 年以上的运行数据(水质、能耗、设备状态),支持导出报表,满足环保部门监管要求,同时为工艺优化提供数据支撑。

二、生活污水处理一体化设备的场景化落地:从 “通用型” 到 “定制化”

不同场景的污水特性、场地条件、排放要求差异显著,一体化设备需通过 “定制化配置” 实现高效落地。以下为四大典型场景的解决方案与应用案例:

(一)农村散户 / 村落场景:低成本、易操作是核心诉求

场景痛点:污水量分散(单户日均 50-100L)、水质波动大(含农药残留、畜禽粪便)、缺乏专业运维人员、资金有限。定制方案:

设备选型:采用 “地埋式玻璃钢一体化设备”(单套处理能力 0.5-5m³/d),耐腐蚀、寿命长(15-20 年),地埋后不占用耕地,上方可种植农作物或绿化;

工艺优化:采用 “厌氧池 + 生物接触氧化池 + 人工湿地” 组合工艺,厌氧池可去除部分有机物并降低后续能耗,人工湿地通过植物(如芦苇、美人蕉)吸收氮磷,实现 “生态化处理”,同时降低运行成本(无需持续曝气);

运维设计:配备 “简易操作面板”(一键启停、故障指示灯),培训村集体人员定期(每月 1 次)补充消毒剂、清理格栅,运维成本控制在 0.3-0.5 元 / 吨水。

应用案例:某省农村人居环境整治项目,为 500 个散户村落配置 0.5-2m³/d 一体化设备,出水达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级 B 标准,治理后周边河流 COD 浓度下降 30%,村民满意度达 95%。

(二)老旧社区 / 城中村场景:占地小、低噪音是关键

场景痛点:场地狭小(仅能容纳 10-20㎡设备)、人口密集(日均污水量 50-100m³/d)、对噪音敏感(白天≤55 分贝)、需避免异味扩散。定制方案:

设备选型:采用 “地上式模块化一体化设备”(多模块并联,总处理能力 50-100m³/d),模块可叠加放置,占地面积仅 15-20㎡,适合社区角落或地下室安装;

工艺优化:采用 “MBR 膜生物反应器工艺”,出水可达一级 A 标准,可回用至社区绿化、道路冲洗(回用率 60%),减少自来水消耗;风机采用 “低噪音罗茨风机” 并加装隔音罩,噪音控制在 50 分贝以下,设备箱体采用密封设计并配备生物除臭装置(活性炭 + 喷淋塔),避免异味扩散;

智能运维:接入社区智慧平台,通过物联网远程监控设备运行,运维人员每季度上门巡检 1 次,故障响应时间≤24 小时。

应用案例:某城市老旧社区改造项目,配置 2 套 50m³/d MBR 一体化设备,处理 3000 户居民生活污水,出水回用至社区绿化(日均回用 20 吨),每年节省自来水费约 1.5 万元,社区噪音投诉率下降至 0。

(三)景区 / 民宿集群场景:季节性波动、生态化是重点

场景痛点:污水量季节性波动大(旺季是淡季的 3-5 倍)、需保护景区生态(避免污染溪流、湖泊)、外观需与景观融合。定制方案:

设备选型:采用 “移动式集装箱一体化设备”(单套处理能力 10-30m³/d),旺季增加设备数量(并联运行),淡季减少运行台数,灵活适配水量变化;设备外观喷涂与景区风格一致的图案(如山水、木纹),避免破坏景观;

工艺优化:采用 “MBR 膜工艺 + 紫外线消毒”,出水可达准 IV 类地表水标准,部分回用至景区厕所冲洗与植被灌溉;设置 “雨水收集池”,避免雨水混入污水导致水量骤增;

生态保护:设备出水经人工湿地进一步净化后排放至景区溪流,确保排放水体 COD≤20mg/L,氨氮≤1.5mg/L,保护景区水生生态。

应用案例:某 5A 级景区民宿集群项目,配置 3 套 20m³/d 移动式一体化设备,旺季(五一、国庆)3 台全开,淡季 1 台运行,出水回用率达 50%,景区溪流水质从 “IV 类” 提升至 “III 类”,游客生态满意度提升 20%。

(四)小型工厂 / 工业园区生活污水场景:高浓度、抗冲击是需求

场景痛点:污水中含少量工业废水(如车间清洗水),COD 浓度较高(800-1500mg/L)、水量稳定(日均 30-50m³/d)、需满足园区环保考核要求。定制方案:

设备选型:采用 “碳钢防腐一体化设备”(处理能力 30-50m³/d),碳钢材质抗压性强,适合工厂复杂环境,表面做防腐涂层(寿命 10-15 年);

工艺优化:增加 “水解酸化池” 预处理单元,将难降解有机物分解为易降解小分子,提升后续生物处理效率;采用 “MBR 膜工艺 + 化学除磷单元”(投加聚合氯化铝),确保 COD 去除率≥90%,总磷≤0.5mg/L,满足园区一级 A 排放标准;

监管对接:设备数据接入当地环保部门在线监控平台,实时上传出水水质数据,避免环保处罚。

应用案例:某小型电子厂生活污水处理项目,配置 1 套 50m³/d 碳钢一体化设备,处理员工宿舍与车间清洗废水,出水 COD 稳定在 50mg/L 以下,总磷≤0.3mg/L,通过环保部门季度考核,未发生一次超标。

三、生活污水处理一体化设备的选型与运维:避开误区,实现长效运行

(一)选型三大核心误区与避坑指南

很多用户因对一体化设备认知不足,选型时易陷入误区,导致设备运行效果不佳或成本超支。以下为常见误区与避坑方法:

误区一:“只看处理能力,忽略水质适配”部分用户仅根据 “日均污水量” 选型,未考虑进水水质差异。例如:农村污水选用处理城市生活污水的设备,因农村污水泥沙多、COD 波动大,导致设备频繁堵塞、出水不达标。避坑指南:选型前委托第三方检测进水水质(COD、BOD、氨氮、SS、油脂含量),根据水质特性确 定是否需要增加预处理单元(如隔油池、水解酸化池),确保工艺与水质适配。

误区二:“追求低价设备,忽视材质与工艺质量”低价设备常采用劣质材质(如普通碳钢无防腐、玻璃钢厚度不足)或简化工艺(如省略消毒单元、减少生物填料数量),导致设备寿命短(3-5 年)、出水不达标,后期维修成本高。避坑指南:考察厂家资质(是否具备《环境保护产品认证》《ISO 质量体系认证》),要求提 供材质检测报告(如玻璃钢厚度≥8mm、碳钢防腐涂层厚度≥100μm),现场查看设备工艺细节(如生物填料填充量、膜组件品牌),优先选择有 5 年以上案例的厂家。

误区三:“忽视后期运维,只算初期成本”部分用户认为 “设备安装完成即万事大吉”,未考虑后期运维成本(如药剂采购、膜组件更换、电费)。例如:选用需频繁更换膜组件的低价 MBR 设备,每年膜更换成本达数万元,远超初期节省的费用。避坑指南:核算 “全生命周期成本”(初期购置成本 + 10 年运维成本 + 能 耗成本),优先选择运维成本低的设备(如生物接触氧化法比 MBR 膜法运维成本低 30%-50%);与厂家签订运维协议,明确运维费用(如 0.3-0.8 元 / 吨水)与故障响应时间。

(二)日常运维四大关键要点

一体化设备的长效运行离不开规范运维,以下为核心运维要点:

定期巡检:每日检查设备运行状态(风机噪音、水泵流量、消毒设备药剂余量),每周清理格栅杂物(避免堵塞),每月检查生物填料状态(若填料发黑、脱落,需及时清洗或更换);

药剂管理:消毒设备定期补充消毒剂(次氯酸钠溶液浓度保持在 5%-10%),化学除磷单元根据出水总磷值调整药剂投加量(一般投加量 5-10mg/L),避免药剂过量导致二次污染;

膜组件维护(MBR 设备):每周进行 1 次在线清洗(柠檬酸溶液清洗 30 分钟),每 3-6 个月进行 1 次离线化学清洗(次氯酸钠 + 柠檬酸交替清洗),延长膜组件寿命(正常寿命 3-5 年);

应急处理:若设备报警(如液位过高、水质超标),立即停机检查:液位过高可能是格栅堵塞,需清理杂物;水质超标可能是曝气量不足,需检查风机是否故障,排除故障后再重启设备。

四、生活污水处理一体化设备的政策红利与未来趋势

(一)政策持续加码,市场需求快速增长

近年来,国家与地方层面密集出台政策支持分散式污水处理与一体化设备应用,为行业发展提供强劲动力:

国家层面:《“十四五” 生态环境保护规划》提出 “推进农村生活污水治理,推广小型化、一体化处理设备”;《关于推进污水资源化利用的指导意见》明确 “在县域、乡镇推广小型一体化再生水设备,提升再生水利用比例”;

地方层面:浙江、江苏、广东等省份将一体化设备纳入 “美丽乡村建设”“五水共治” 重点采购清单,给予设备购置补贴(最高补贴 40%),并对达标排放的项目给予运维补贴(如 0.2 元 / 吨水);

市场规模:据行业数据统计,2023 年我国生活污水处理一体化设备市场规模达 380 亿元,预计 2025 年将突破 550 亿元,年复合增长率超 20%,农村与县域场景占比将超 65%。

(二)未来三大技术趋势,引领行业升级

低碳化:降低能耗与碳排放随着 “双碳” 目标推进,一体化设备将向 “低能耗、低碳排放” 方向发展:采用 “太阳能曝气系统”(替代传统电网供电,能耗降低 40%)、“厌氧氨氧化工艺”(无需曝气,减少碳排放 30%)、“污泥资源化利用”(将污泥制成有机肥,实现固废零排放)。

资源化:从 “处理达标” 到 “循环利用”污水资源化将成为核心趋势,一体化设备将融合更先进的深度处理技术:如 “MBR + 纳滤(NF)” 工艺,实现出水用于农田灌溉(符合《农田灌溉水质标准》GB 5084-2021);“MBR + 反渗透(RO)+EDI” 工艺,实现出水用于工业高纯水(如电子厂清洗用水),大幅提升污水资源化价值。

智慧化:从 “远程监控” 到 “AI 预测运维”设备将进一步融合 “AI + 大数据” 技术:通过 AI 算法分析历史运行数据,预测进水水质波动(如节假日污水量激增),提前调整工艺参数;建立设备 “健康度评估模型”,根据膜通量、风机能耗等数据,预测易损件更换时间,实现 “预防性运维”,减少故障停机时间。

五、结语

生活污水处理一体化设备已成为分散式污水治理的 “主力军”,其从 “通用型” 到 “定制化” 的技术升级,从 “人工运维” 到 “智能管控” 的模式转变,不仅解决了传统治污模式的痛点,更契合我国 “水环境治理精细化、资源化、低碳化” 的发展方向。

无论是农村污水治理的 “最后一公里”,还是社区污水的 “资源化循环”,抑或是景区污水的 “生态化保护”,选择适配的生活污水处理一体化设备,都能以更低的成本、更高的效率实现污水 “从浊到清” 的转变。未来,随着技术的持续迭代与政策的持续支持,一体化设备将在水环境治理中发挥更大作用,为建设 “人与自然和谐共生” 的美丽中国提供坚实保障。

生活污水处理一体化设备